Camille Claudel

Visite thématique

Informations pratiques

Lieu : Horaires & Tarifs :Durée : 1h

Tarif : 4 € en plus du billet d'entrée au musée

Réservation conseillée :

03 25 24 76 34

Char de Diane et Char de Minerve

Char de Diane et Char de Minerve

Ces deux chars font partie du grand surtout de table élaboré par Emmanuel Fremiet et la Manufacture de Sèvres pour le palais de l’Elysée et exposé à l’Exposition universelle en 1900. Cet ensemble de sept groupes mythologiques dont certains mesurent près d’un mètre de haut était destiné à décorer le milieu de la table lors des dîners officiels les plus prestigieux.

Minerve est bien reconnaissable grâce à ses attributs : le serpent lové à l’arrière du char, la chouette ornant son bouclier, la branche d’olivier qu’elle tient à la main, le casque à cimier et l’égide qu’elle porte sur les épaules ; la lance est manquante sur cet exemplaire. La représentation de Diane est plus déroutante : l’arc, les flèches et le diadème orné d’un croissant de lune sont bien ses attributs habituels, le chien et l’ours font référence à ses activités de chasseresse. En revanche, les rennes qui tirent le char, la peau d’ours qu’elle porte sur le dos, la branche de pin qu’elle tient à la main ainsi que la neige marquée par les empreintes de roues et de pattes font référence à un monde nordique étranger à Diane. Dans ses comptes-rendus de l’exposition en 1900, la presse évoque une « Diane finlandaise », suggérant un syncrétisme des mythologies gréco-romaine et nordique sans donner plus de précisions.

Ces objets de prestige aux formes complexes ont aussi donné à la Manufacture de Sèvres l’opportunité de démontrer l’étendue de son savoir-faire. Chaque groupe est ainsi constitué d’un grand nombre de pièces moulées séparément et assemblées ensuite. La presse s’est aussi faite l’écho des différentes tentatives nécessaires pour cuire le premier exemplaire du Char de Minerve en raison de la finesse des pattes des rennes, montrant la prouesse technique réussie par la Manufacture.

Voir aussi dans les collections :

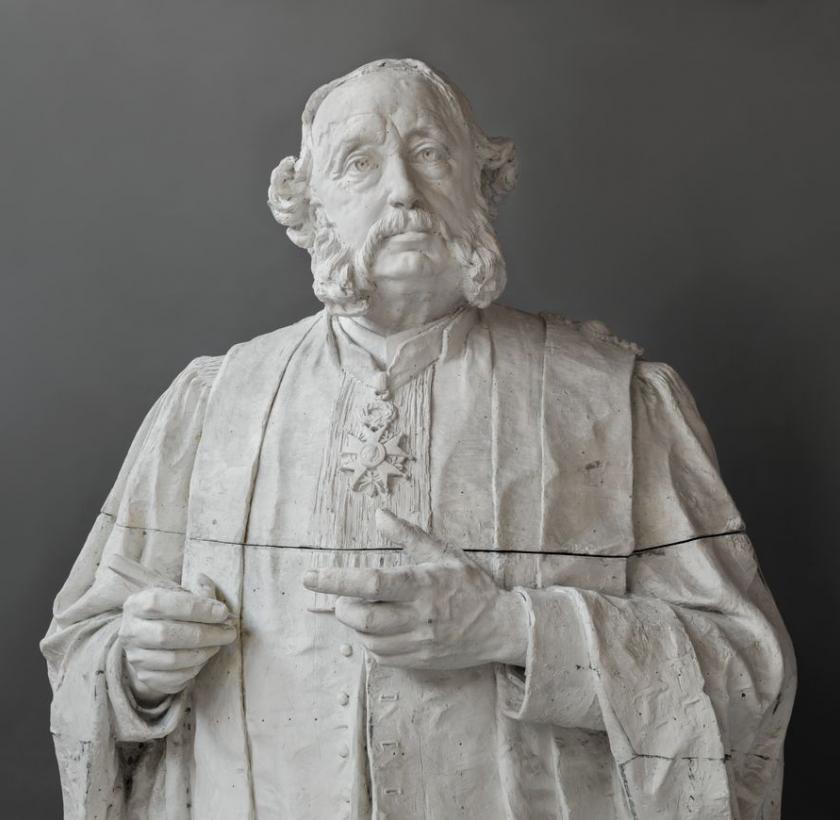

Monument au docteur Ollier

Monument au docteur Ollier

Ce plâtre est le modèle des deux monuments en bronze érigés à Lyon en 1904 et aux Vans en 1905, en hommage au docteur Léopold Ollier (1830-1900). Né aux Vans, nommé chirurgien major à l’Hôtel-Dieu de Lyon en 1860 et professeur à la faculté de médecine de cette ville en 1877, celui-ci est considéré comme le fondateur de la chirurgie orthopédique moderne, à l’origine d’avancées décisives dans la chirurgie réparatrice qui utilise les propriétés de régénération des os pour éviter l’amputation. Il a notamment mis en œuvre ces principes novateurs au cours de la guerre de 1870, où il a déployé une intense activité avant d’être fait prisonnier par les Prussiens. Il est représenté un bistouri à la main, vêtu de sa robe académique et portant les insignes de commandeur de la Légion d’honneur. Le monument de Lyon a été érigé grâce à une souscription internationale et son ampleur témoigne de la renommée dont jouissait alors le médecin, d’autant que le reliquat de la souscription a financé une partie de la statue des Vans. Gabriel Bonvalot, gendre d’Ollier et proche de Boucher, a peut-être été à l’origine de l’attribution de la commande au sculpteur. Le docteur possédait d’ailleurs au moins une sculpture de l’artiste dans sa collection personnelle, un marbre du Nu devant un paysage marin, conservé lui aussi au musée Camille Claudel. Alors que les Vansois sont parvenus à sauver le leur, le monument lyonnais a été refondu pendant la Seconde guerre mondiale, dans le cadre de la mobilisation des métaux non ferreux par le gouvernement de Vichy

Voir aussi dans les collections :

Ressources pédagogiques

Le Musée caché 2023

Expo photo en plein air

En 2022, trois classes des écoles primaires de Nogent-sur-Seine ont participé à un ambitieux projet artistique avec l’Association Nature du Nogentais et le photographe Philippe Brame.

La nature était le thème commun aux œuvres et objets archéologiques « cachés » dans les réserves sélectionnés par les élèves. Lors de séances au musée et en plein air, ils ont pu observer, comprendre, écrire et photographier la nature, réelle ou représentée.

La sculpture dans la sphère privée

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la bourgeoisie s’est passionnée pour la sculpture décorative. Des catalogues proposaient des modèles variés et même des décors de pièces complets, inspirés des hôtels particuliers de la très haute société. Le goût était alors à la profusion ornementale : cheminées et buffets y étaient couverts de sujets sculptés.

L’invention de la machine Collas qui permet de réduire ou agrandir les modèles, le développement de la fonte au sable qui offre un gain de temps et d’argent et l’apparition de contrats entre artistes et maisons d’édition ont fait entrer la sculpture dans l’ère industrielle. Désormais reproduites en série, les sculptures pouvaient être commandées en différentes tailles et matières (bronze, biscuit de porcelaine, plâtre, carton-pierre…) et étaient accessibles à toutes les bourses. Les sculptures d’édition sont soit des réductions d’œuvres à succès, soit des modèles conçus spécialement pour l’édition.

Représentations du travail

Le thème du travail a passionné le XIXe siècle. Il a d’abord été développé avec beaucoup de succès en peinture au point que les « paysanneries » sont devenues un genre artistique.

Des sculpteurs ont participé à ce mouvement et ont offert une vision pittoresque et idyllique de la campagne dans la sculpture de Salon et d’édition. La valorisation du travailleur agricole a été encouragée par l’État, en particulier sous la IIIe République qui souhaitait améliorer les conditions de santé et d’hygiène dans les campagnes. Ainsi, les paysans représentés sont des hommes sains et robustes.

Dans le dernier quart du XIXe siècle, la représentation du travail s’est intensifiée en sculpture et s’est élargie à une plus grande diversité de métiers, symbolisés par leurs outils : forgerons, terrassiers, ouvriers, mineurs ont rejoint les paysans. Malgré un vocabulaire réaliste, certains sculpteurs n’hésitaient pas à employer le nu, en référence à l’Antiquité, pour sublimer le corps des travailleurs.

Allégories, mythologies

Dans l’enseignement artistique, l’étude de la mythologie grecque et latine était incontournable et les sculpteurs en restaient empreints tout au long de leur carrière. L’omniprésence de la mythologie n’empêchait pas les artistes de faire preuve d’imagination et de liberté dans le traitement de leurs sujets. On observe ainsi dans cette salle plusieurs sensibilités. Pour le marbre d’Hébé, Jules Franceschi a puisé son inspiration dans l’art néoclassique tandis qu’Emmanuel Hannaux se situe dans le courant néo-baroque, traitant avec fougue le mythe d’Orphée dans Le Poète et la Sirène. À la fin du XIXe siècle, les symbolistes se sont eux aussi emparés du mythe d’Orphée, comme Emile Laporte avec Le Rêve.

D’autres artistes, enfin, ont intégré la mythologie dans leur art de manière très personnelle et originale. Auguste Rodin et Gustave Doré ont ainsi représenté une face bestiale, animale et érotique de la mythologie, rarement abordée dans les œuvres plus officielles

Œuvres exposées dans cette salle

- GUSTAVE DORÉ (1832-1883), Nymphe dénichant des faunes, 1879-1880, plâtre, dépôt du musée d’Orsay, Paris.

- ALFRED BOUCHER (1850-1934), Jason, 1876, édition en réduction du plâtre élaboré pour le concours du prix de Rome de l’École nationale des beaux-arts en 1876, qui valut à Alfred Boucher un second prix, bronze, fonte Gervais, 1re grandeur, achat en 2008.

- JULES FRANCESCHI (1825-1893), Hébé, vers 1869, marbre, achat en 2006.

- AUGUSTE RODIN (1840-1917), Faune et Nymphe, vers 1885, plâtre, dépôt du musée des Arts décoratifs, Paris, don d’Henri Vever en1905.

- ÉMILE LAPORTE (1858-1907), Le Rêve, 1893, plâtre, don d’Alfred Boucher en 1907.

- EMMANUEL HANNAUX (1855-1934), Le Poète et la Sirène, 1903, plâtre, don de l’artiste en 1905-1906.

Camille Claudel

Après être tombée dans l’oubli, Camille Claudel est aujourd’hui reconnue pour avoir été un des grands artistes de son temps.

Née dans l’Aisne en 1864, au sein d’une famille de la petite bourgeoisie, elle commence très jeune et en autodidacte à modeler la terre. C’est à Nogent-sur-Seine qu’elle est repérée par le sculpteur Alfred Boucher, qui devient son premier professeur. Parti pour l’Italie, ce dernier la confie à un ami, Auguste Rodin. Rapidement, la jeune fille entre dans l’atelier du maître puis, pendant une dizaine d’années, les deux sculpteurs partagent leur vie et leur atelier, échangeant idées, modèles et influences. Camille Claudel affirme alors sa singularité stylistique, multiplie les œuvres virtuoses et voit grandir sa renommée.

Après leur séparation, blessée par la comparaison continuelle de son travail avec les œuvres de Rodin, elle manifeste son indépendance d’artiste en renouvelant totalement son inspiration. En pleine maîtrise de son art, Camille Claudel voit cependant sa créativité tarie par des délires de persécution. Elle se barricade, détruit ses œuvres et finit par être internée à la demande de sa famille, et ce jusqu’à la fin de sa vie en 1943.

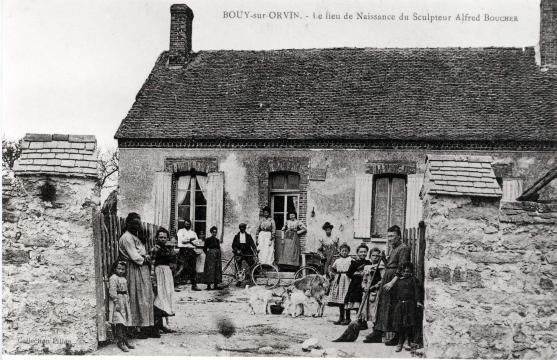

Alfred Boucher

Alfred Boucher est né en 1850 dans le village de Bouy-sur-Orvin, à une dizaine de kilomètres de Nogent-sur-Seine. Sa famille s’installe dans cette dernière ville en 1859, lorsque Jules Boucher devient jardinier chez le sculpteur Marius Ramus. Le jeune garçon découvre la sculpture très tôt et manifeste des dispositions encouragées par son aîné. Celui-ci l’associe à l’élaboration du décor du théâtre de Nogent-sur-Seine : le jeune Boucher réalise un Pêcheur d’écrevisses (salle du foyer, œuvre disparue) et une partie des mascarons ornant la façade. Ramus présente son élève à un autre sculpteur nogentais, Paul Dubois, qui l’aide à obtenir une bourse pour entrer à l’Ecole des Beaux-Arts, à la fin de l’année 1871. Élève d’Augustin Dumont et de Paul Dubois, il concourt au prix de Rome de 1875 à 1879, obtenant au mieux le second grand prix (Jason enlevant la toison d’or, 1876). Il effectue cependant un long séjour d’étude à Rome, grâce au soutien financier de Paul Dubois (1877-1878). Pendant sa scolarité, il rencontre la jeune Camille Claudel à Nogent-sur-Seine et il devient son premier professeur.

Alfred Boucher expose au Salon des Artistes Français dès 1874 et ses œuvres sont régulièrement acquises par l’Etat. Les succès s’enchaînent et lui permettent de construire sa notoriété : Eve après la faute (médaille de 2ᵉ classe, 1878), Vénus Astarté (classement hors concours, 1880), La Piété filiale (prix du Salon, 1881). Ce dernier groupe représente un épisode de l'histoire romaine où le vieillard Cimon, emprisonné et condamné à mourir de faim, est sauvé par sa fille qui le nourrit au sein. L'État commande un bronze du groupe à l'artiste, qui constitue sa première commande publique et son premier bronze monumental. Grâce à l'intervention de Jean Casimir-Périer, alors député de la circonscription, la sculpture est attribuée à la ville de Nogent-sur-Seine et installée entre les deux ponts de la Seine en 1886. Le Prix du Salon permet également au sculpteur d’obtenir une bourse qui finance un nouveau séjour en Italie, à Florence, de 1882 à 1884.

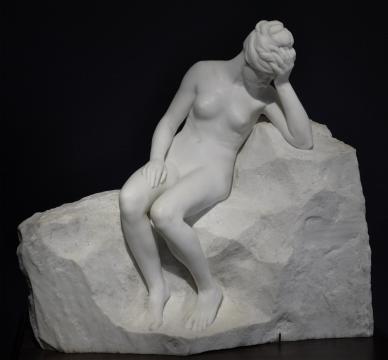

De retour en France, Alfred Boucher conçoit l’une de ses œuvres les plus modernes, Au But, un groupe spectaculaire par l’élan que l’artiste parvient à lui imprimer (1886). Quelques années plus tard, il poursuit son travail sur le nu masculin saisi dans l’effort avec la figure colossale de A la Terre (1890), dont la pose est directement inspirée de la sculpture antique, mais modernisée par sa mise en scène comme pelleteur. Ces deux œuvres sont acquises par l’Etat pour le jardin du Luxembourg (bronze d’Au But, disparu) et le palais Galliera à Paris (marbre d’A la Terre). Mais ce sont davantage encore les nus féminins qui lui apportent le succès. Sensuels et élégants, les marbres associent des corps idéalisés à un léger naturalisme qui les anime. Souvent, des parties laissées brutes ou les plis des drapés mettent en valeur les carnations soigneusement polies. Les grands marbres du Salon sont acquis par l’Etat : Le Repos (1892) et Volubilis (1897) pour le musée du Luxembourg, La Pensée (1907) déposée au musée du Petit Palais à Paris. Pour la clientèle privée, d’innombrables réductions de ces œuvres sont ensuite éditées dans différentes dimensions, en marbre, en bronze et en grès.

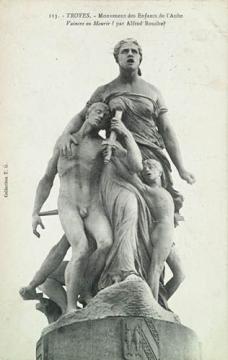

La carrière très officielle de l’artiste lui permet aussi d’obtenir de nombreuses commandes publiques : Monument aux Enfants de l’Aube (Troyes, 1888), Monument à Eugène Flachat (Paris, 1897), L’Inspiration pour la façade du Grand Palais (1900), Monument à Auguste Burdeau (Lyon, 1903), Monument au docteur Ollier (Lyon et Les Vans, 1904)... Des particuliers lui commandent des monuments funéraires, dont les plus remarquables sont les allégories de la tombe de Ferdinand Barbedienne (cimetière du Père Lachaise, 1894), le mausolée de la famille Hériot (cimetière de La Boissière-École, 1901), la tombe Sassot (cimetière de Nogent-sur-Seine, 1907), la tombe d’André Laval (cimetière de Passy, 1913)... Il met sa maîtrise du nu féminin, drapé ou non, au service d’allégories figurant la douleur, le souvenir ou la postérité.

Après la Première guerre mondiale, son activité se réduit et porte essentiellement sur des monuments aux morts. Il les réalise avec la technique innovante du ciment à prise rapide, pour des communes auxquelles il est lié : Nogent-sur-Seine, Bouy-sur-Orvin, Aix-les-Bains, où il vit et travaille en alternance avec Paris depuis 1885, et, non loin de là, La Tour-du-Pin. Il reprend également la peinture qu’il avait délaissée depuis les années 1880, produisant des centaines de tableaux, essentiellement des paysages et des portraits.

Alfred Boucher décède le 17 août 1934 et il est inhumé au cimetière de Nogent-sur-Seine, dans la tombe qu’il avait lui-même sculptée pour son épouse en 1913.